人才链、技术链、传播链深度融合

中医药服务全链条在基层形成闭环

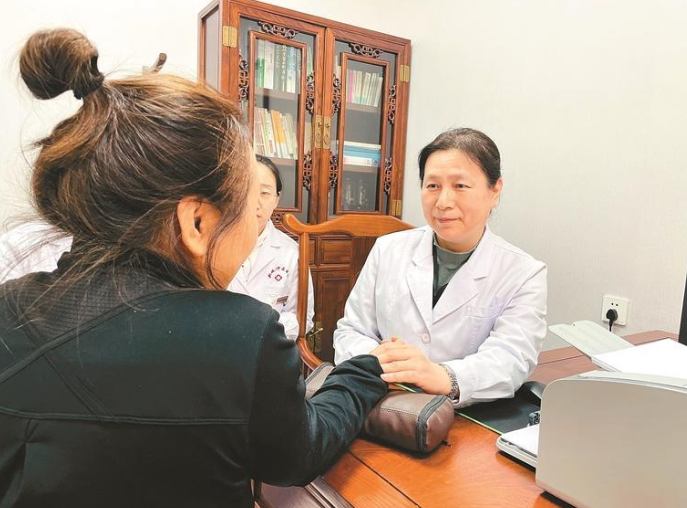

郝建梅(右)一边为患者把脉,一边将中医经验传授给一旁的年轻医生。

一枚银针联通中西,一缕药香穿越古今。中医是中华民族的瑰宝,更是中华优秀传统文化的精粹。中医药学源自基层并一直服务基层。贴近百姓,是中医药发展的根基,也切实维护了群众健康。近年来,西安市把中医馆建设作为完善基层医疗卫生体系的重要内容,持续改善硬件条件、配强中医药人员,提升服务内涵,增强防病治病和健康管理能力,推动人才链、技术链、传播链深度融合,通过服务提效、强技提能、创新提质,努力实现群众“方便看中医、放心用中药、看上好中医”的目标,打造中医药高质量发展“西安样本”。

人才支撑进一步加强

全面提升基层中医药服务能力

清晨的阳光洒在古朴的诊室里,空气中弥漫着淡淡的中药香。诊桌前,面容清秀的亓瑞睿耐心为患者问诊、把脉,倾听他们讲述病情,为患者进行体质辨识,从饮食起居、运动导引、情绪调摄等方面着手,为患者开具中医处方。

“别看亓医生年轻,她可是国医大师杨震的弟子。经过一段时间的学习,小姑娘成长得非常快,现在已经可以独当一面了。”坐在一旁的西安市中医医院肝病科主任、杨震国医大师传承工作室负责人郝建梅说道。

师者,所以传道授业解惑也。随着学生们三鞠躬,呈交拜师帖、敬拜师茶、行谢师礼、授回徒帖等庄严仪式的进行,中医药文化延伸出新的传承。2024年9月14日,国医大师杨震学术经验基层传承工作站揭牌暨授徒拜师仪式举行,其中的新城工作站就落地在新城区中医医院,医院的亓瑞睿、杨志平、刘棣3位医师现场行拜师礼,成为杨震的师承弟子。

通过观察杨震大师和郝建梅主任的问诊技巧、处方思路,领悟其“病-证-方-药”的逻辑链条,亓瑞睿说,她学会了以“动态思维”模式去思考疾病的变化,根据患者体质、季节、病程调整治法,避免固守成方。“老师教导我们重视医案整理,记录典型病例并反复分析,才能有效地积累经验。”亓瑞睿说,老师的严谨让她受益匪浅,现在他们依然保持手写病历的习惯,认真记录患者每次来诊时的病情变化及检查数据。

新城区中医医院院长夏昱告诉记者,杨震大师坐诊期间始终致力于培养年轻的中医药人才。他常说:“中医药的传承不能断,基层是培养人才的沃土。”通过举办培训班、带教实习等方式,杨震大师为新城区中医医院培养了多名基层中医药人才,他们成为了基层医疗机构的骨干力量,中医药的特色优势逐渐显现,医院年诊疗量从最初的几千人次增加到如今的数万人次。

中医药能历久弥新并不断发展,跟千百年来中医药人才培养的主要模式密不可分,师承教育在传承学术思想、临床经验和技术专长方面一直发挥着不可替代的重要作用。对此,我市多措并举,积极开展“名中医下基层”行动,不仅国医大师杨震学术经验基层传承工作站落户新城区等5个区县,还获批建立了8个全国基层名老中医药专家传承工作室。同时建立了市级基层中医药人才培训基地,在区县中医医院设立适宜技术培训推广中心,每年培训基层医务人员约1.5万人次,人才支撑进一步加强。

从治病到治未病

基层中医药服务形成全链条

“社区卫生服务站就在家门口,上午出门买完菜,回家时顺路做个理疗,不费时不费事,而且费用也低,很适合我们老年人。”家住雁塔区二〇五所社区的肖阿姨说,除了身体上的不舒服在这里可以得到有效治疗,中医馆还开设了中医健康讲座和科普、病症答疑微信群。“我也跟着学了不少中医知识,现在掌握了很多养生方法。”自她在社区中医治疗获益后,身边的邻居们也跟着一起使用中医技术强身健体。

记者从雁塔区二〇五所社区卫生服务站中医馆了解到,中医药服务能够在社区“火起来”并非一日之功,而是依靠中心久久为功的持续深耕。中医馆最初只有3个人,诊疗设备、服务范围都非常有限,而如今基本的中医诊疗项目已实现了全覆盖。馆内不仅人员结构更加优化,还添置了牵引床、熏蒸床、艾灸仪、磁振热治疗仪等诊疗设备,中药品种从原来的231种增加至432种,新添置的8台智能化煎药机能够满足不同患者的用药需求。中医药服务的可及性和便利性不断提高,也让更多群众就近、就便享受到优质的中医药服务。

基层中医馆作为连接群众健康的“最后一公里”,承载着传承文化、服务民生的重要使命。近年来,我市在基层中医馆推进医防融合一体化保障,实现了基本医疗、健康管理、健康教育、签约服务、文化宣传5种功能合而为一,使得中医药服务全链条在基层机构形成闭环。全市1766个家庭医生签约服务团队能提供中医药服务,可为65岁以上老年人、0-3岁儿童等6类重点人群和亚健康人群提供中医药健康管理服务。

记者获悉,西安现有国家级中医临床重点专科和专科(专病)39个、省级中医重点专科41个,且因地制宜创出特色,已形成中医肛肠、风湿病、骨伤、针灸推拿科等中医优势专科(专病)群。各基层医疗机构在全面开展诊疗服务的基础上,通过推行“卫星医院”、紧密型县域医共体、对口帮扶等模式,与上级医院实现一体化管理,合作共建、技术帮带,积极打造中医康复、骨伤、肛肠、针灸推拿、风湿病等特色专科(专病),方便群众就近“看上好中医”,扩大了中医在基层的影响力。

根据我市卫健部门的统计,2024年,全市社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医诊疗量占比达41%,236个社区卫生服务中心、乡镇卫生院均建有中医馆,能够规范开展6类10项以上中医药适宜技术。我市已提前完成国家下达的“十四五”能力提升目标,社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆实现全覆盖。(记者 张黎娜 文/图)